障害年金を申請し、決定されるまでは「3~4か月程度」かかるケースが最も一般的です。 審査の混雑状況や書類の追加照会があると、半年以上になることもあります。障害年金は「支給決定が出てから実際の振込までおおむね1〜2か月」かかります。

● 支給決定が出た後の流れ

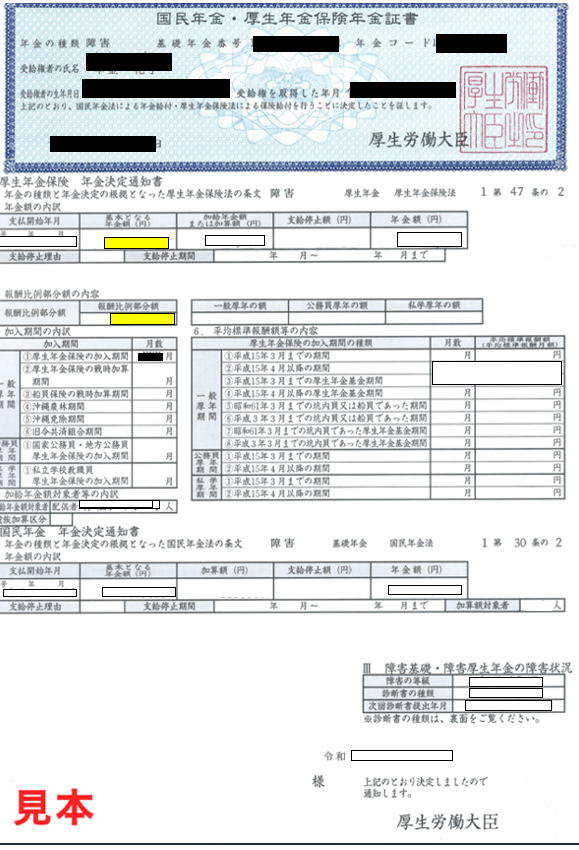

①年金証書(支給決定通知書)が自宅に届く

②その後、年金支払通知書が届き、そこに初回振込日が記載される

※年金証書で振込日は分かりません

年金証書はA4サイズの紙で、三つ折りにして長3サイズの封筒で送られてきます。

① 年金コード1350は障害厚生年金

5350は障害基礎年金

6350は20歳前の障害基年金

② 受給権を取得した日(基本的にこの月の翌月分から年金が支払われます)

③ 支給が決定された日

青地の部分のすぐ下が厚生年金の金額(上乗せ部分のみ)です。

④ の金額と⑤の金額の関係ですが、1級の場合、④は⑤の1.25倍になります。

2級の場合は④と⑤の金額は同額です。

3級の場合で、⑤が最低保証金額より下の場合は④に最低保証金額が入ります。(令和7年度で約62万円)

⑥ は配偶者の加給年金額です。(等級1級か2級に限る)

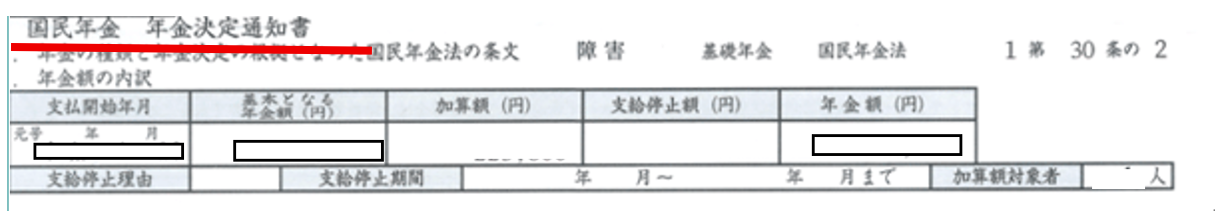

厚生年金のすぐ下が国民年金(基礎年金)の決定通知書になっています。

「基本となる年金額」には1級か2級の金額が、「加算額」には子に対しての加給年金が入ります。

年間の総支給金額は「厚生年金合計額」と「国民年金(基礎)合計額」の合算になります。

一番右下には、「障害の等級」と「診断書の種類」(基本的に今回申請した診断書の種類です)「次回診断書提出年月」の記載があります。

「次回診断書提出時期」については、、更新のタイミングで障害状態確認届(診断書)が自宅に送られてきますので、それを作成して提出することになります。